Antes, mucho más antes, las cosas se hacían con sentido estético. Me refiero a las cosas mundanas, a las cosas nimias de uso cotidiano, a los objetos comunes desprovistos de lujo.

Antes, mucho más antes, las cosas se hacían con sentido estético. Me refiero a las cosas mundanas, a las cosas nimias de uso cotidiano, a los objetos comunes desprovistos de lujo.

Mi abuelo tenía una pequeña fábrica con un montón de máquinas. Probablemente no fueran tantas y la enormidad de aquel micromundo fuera de más constreñimiento del que recuerdo. Pero las máquinas… ah, las máquinas. Las de gran entidad disponían fileteados artesanos y volutas con arquivoltas. Filigranas inservibles que las convertían en únicas. Eran objetos bellos en sí mismos, incluso antes de que comenzasen a producir a las ocho de la mañana. Eran máquinas con vida propia, con la elegancia suntuosa de lo importante. Luego, no sé en que momento, las máquinas del mundo comenzaron a ser objetos vulgares, sin concesiones a lo bello, si más equilibrio estético que el justo y necesario que la producción demandaba.

Los adornos, en forma de finas hebras o florecillas inconexas, desaparecieron por ensalmo y todo se tornó más gris, más blanco isabelino, más de plomo desvaído. Los obreros se convirtieron en una pieza de la máquina y también se tornaron pardos y funcionales, sin nombre. Un número troquelado en la cadena de montaje.

Al perder su personalidad, las máquinas comenzaron a fabricar objetos a su imagen y semejanza, chismes desprovistos de alma destinados a ser reemplazados a la mayor brevedad de tiempo posible, todo en aras de una economía basada en la obsolescencia veloz.

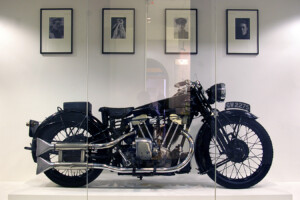

Pero de aquellos tiempos aún subsisten productos que no son productos, objetos con valor intrínseco que nos hacen volver la mirada cuando pasan a nuestro lado. Motos y coches que nos evocan sentimientos nobles y encontrados. Oscuros objetos del deseo. Objetos con alma y con vida propia que, quizá, sean capaces de contarnos vivencias de otros tiempos.

Y nos gustaría tener una de esas máquinas. Y nos preguntamos a cómo están los seguros de motos clásicas, y nos imaginamos a nosotros mismos rodando por carreteras con pretiles de cemento en una nacional olvidada de la mano del hombre.

¿Cuántas veces nos hemos visto pasar, en nuestro imaginario particular, en una Ural de la postguerra? ¿Cuántas veces pensamos en recorrer el universo más inmediato en la Lube del abuelo?

Objetos inanimados con alma.

Hay quien piensa que modificar una de esas máquinas es desproveerla de su esencia misma. Yo soy de esos. Rejuvenecer una de esas joyas de antaño para adaptarla al gusto hipster imperante es un sacrilegio, una forma de matar la esencia misma de la máquina.

Hace unos días, buscando seguros para clásicos, me pasé la tarde trasteando por la red. Y llegué a una página en la que los clásicos se reconvertían al gusto moderno. Ya sabes cómo funcionan estas cosas; empiezas buscando cualquier asunto en internet y terminas, con suerte, en el barrio adyacente.

El caso es que en aquella página de transformaciones te dejaban el coche de tu abuelo totalmente desalmado. Era como si a una venerable anciana de ochenta años la disfrazaran de poligonera aficionada al regaetón. Pesé que, una vez que pierdes tu alma, es mejor morir del todo, desaparecer, evadirse sumido en el olvido.

Si algún día me embalsamáis, quemadme, arrojadme al pozo sin fondo de la chatarra inservible pero no me reconvirtáis en un remedo modernista de lo que alguna vez haya sido.

Mil veces prefiero morir mil veces que ver mi humilde maquinaria traslocada en una juventud impostada.

Nada más que añadir su señoría!