Lunes 19 de junio de 2006

Capítulo VI.

Dejo Chester con melancolía y al salir de la ciudad, rodando de nuevo en la campiña, me vuelve a invadir esa sensación de felicidad y de contenida emoción, esa sensación de sentirme inmensamente agitado en mi solitario periplo por estas tierras. La moto va como una seda, exceptuando el problema con el cuenta y el hecho de que no me marca la temperatura, nada preocupante. Y menos el tema de la temperatura, que ya hace semanas que dejó de funcionar. Como para los repostajes necesito saber el número de km recorridos, (lleno el depósito cada 300), realizo el cálculo con el GPS en lugar de usar el cuentakm parcial. También para saber a qué velocidad circulo, en estas carreteras llenas de limitaciones, con lo cual voy alternando entre las pantallas “mapa” y “datos”, un poco engorroso, pero efectivo. No he sido capaz de encontrar la avería del cuenta por más que he mirado y la opción del taller ni se me pasa por la cabeza en este país, habida cuanta de los precios que se estilan por aquí. Mientras voy disfrutado de mis placenteras ensoñaciones por tranquilas carreteritas un ruido ensordecedor hace que casi pierda el equilibrio. Fue como un enorme rugido, como un trueno que, bramando estridente, pasaba sobre mi cabeza. El susto fue tan monumental que tuve que detener la moto para sosegarme. En lontananza, alejándose de forma vertiginosa, un caza de la RAF, pasaba rasante a menos de 500 metros de altura rompiendo la quietud de las colinas galesas. Inmediatamente recordé cuando, a los 7 u 8 años, estando con mi padre en su taller nos sobrevolaron dos cazas a baja altura también con un ruido estrepitoso. Mi padre, dejó la forja y con el martillo en alto gritó con los brazos levantados “hijos de puta!!”. Fue una declaración de ideas, un bramido que le salía del corazón. Antes de poder darme cuenta estaba repitiendo las mismas palabras dentro del casco, de forma inconsciente, al piloto del F-16 y a toda su parentela, en venganza por el vuelo rasante que me sacó el corazón del pecho. Poco a poco la Yamaha devora kilómetros y nos vamos adentrando en el Gales profundo entre prados y bosquetes de escasa entidad. Me apetece conocer la costa oeste, el mar de Irlanda y las playas galesas, si es que las hay, así que enfilo la rueda en esa dirección después de pasar Wrexham. La carretera es cada vez más estrecha y en Llangollen tomo un desvío equivocado que va al norte de mi ruta. Al dar la vuelta para tomar la vía buena vuelvo a pasar al lado del “Museo del Motor” y, como la primera vez se me ocurrió parar y no lo hice, decido que el destino me ha enviado una señal haciéndome pasar dos veces por su puerta. Aparco y entro en el “museo”. Me quedo un poco de piedra cuando me reciben en una especie de oficina de taller sacada de una película. Un lugar oscuro, lleno de estanterías y con un pequeño mostrador de madera con el frente de cristal. Tras éste, coches de juguete, pegatinas y otros objetos de difícil descripción con rancia apariencia. Luego, una vez dentro, hay un pasillo estrecho con un montón de estanterías llenas de piezas de coche. Veo limpiaparabrisas, carburadores, manillas de puerta, bielas y un sinfín de repuestos que acumulan polvo y añoran tiempos pretéritos. – Definitivamente esto es un taller cerrado,- pienso.

Y

si, era un taller cerrado, pero una vez superado el umbral era como sumergirse en el descuidado centro de trabajo de un viejo mecánico. Lo primero que me encuentro es una Norton de los años 30 o 40, aparcada en un recodo, como esperando a que alguien revisara las bujías antes de partir para Liverpool.

Luego, en la “zona de trabajo”, decenas de motos y coches de todas las épocas almacenados como a la espera de reparación. Casi todos estaban primorosamente restaurados, incluso una Harley del ejército de los años 40, con su pala y todo.

Dejo estampada mi firma en el “Libro de Taller” y hojeo algunos catálogos y revistas de los 50. Hay cientos. Definitivamente, el despiste y la posterior parada han merecido la pena.

Continúo mi marcha por carreteras cada vez más estrechas atravesando las Cambriam Mountains y me extraño de no cruzarme con nadie por estos parajes. Es como si solo yo y las ovejas, (los bichos de la caldereta, ya sabes), existiéramos en este superpoblado país. Durante varios km. ruedo por lo más alto de esta cadena montañosa que recorre Gales de norte a sur sin más compañía que los bóvidos y los bosquetes de abetos de jalonan la carretera, además de una fina lluvia que, de nuevo, vuelve a visitarme. Estoy en el centro del Aberhirnant Forest, en el borde del Parque Nacional de Snowdonia. Un nuevo error de orientación por no mirar el GPS y confiar en mi instinto, me saca de la ruta que me había marcado mentalmente y cuando me quiero dar cuenta estoy rodando por una carretera de poco más de dos metros de

ancho, un especie de trinchera excavada en el verde de ambos márgenes, a tres metros de profundidad después de haber pasado por el extraño pueblo de Pen y Bon Fawr, otro de esos pueblos medio fantasmas. La diferencia es que este está situado en un bonito valle, una especie de olla rodeada de verdes montañas cubiertas de brezo.

Después de unos 15 o 20 km. rogando a los dioses galeses que no apareciera ningún coche de frente, aparezco en una vía un poco más ancha y mi mente se relaja. Sigue lloviendo suavemente, una lluvia fina y persistente que, aunque parezca extraño, me reconforta enormemente. Una vez más me invade esa extraña sensación de paz interior y de felicidad plena a los mandos de mi Yamaha Tenere. (dita sea, me estoy enamorando de ella). La carretea, que discurre ahora entre alisos, abetos y arces, invita a una conducción relajada y al solaz recreo de la vista. A menudo pienso que es una lástima disfrutar solo de este viaje aunque, seguramente, ahí es donde está la gracia del mismo. Mientras estoy absorto en mis pensamientos y en el devenir viajero llego a “Lake Vyrnwy”, una reserva natural donde abundan los urogallos, mochuelos y zarapitos entre otras aves. Me cruzo con varios coches con tablas de windsurf e inmediatamente intuyo de que es un centro de deportes acuáticos. Para llegar al lago desde la población de Llanwddyn hay que hacer dos km en uno de los tramos mas bellos que he visto en toda la ruta. Aún se me pone un nudo en la garganta al recordar la revirada carretera, oscura a pleno día a causa de los árboles que impiden la entrada de la luz. A mi izquierda el río y los alisos dominándolo todo. Una curva enlaza con la siguiente mientras la Teneré y yo ascendemos por la suave pendiente con perfectas trazadas.

Al llegar al lago una nueva sorpresa me espera. En realidad no es un lago sino un embalse artificial… esto del idioma sigue siendo un handicap. Aún así el lugar es impresionante.

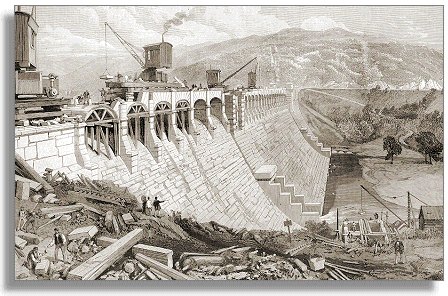

La presa es una mole de bloques de piedra con multitud de arcos. Nuevamente, nada que ver con las presas de mi tierra, tapones de hormigón armado herencia del pasado franquista.

El embalse de Llanwddyn se terminó de construir en 1888 y su objetivo era abastecer de agua a Liverpool, en constante crecimiento en plena revolución industrial, y dejó sepultada bajo sus aguas la antigua aldea. Me imagino las grúas a vapor moviéndose pesadamente para colocar los grandes bloques de piedra en su sitio

Digo adiós a la presa y en poco tiempo salgo de estas carreteras de segundo orden para retomar dirección oeste, hacia la costa. Voy dejando atrás el valle del Dover por la A-489, pueblos y pequeñas ciudades que constantemente me recuerdan a Asturias, sobre todo por los campos y pequeños bosquetes, tan típicos de la zona centro asturiana. Aquí las construcciones son más standard que en el centro de Gales o el oeste de Inglaterra. Aún sin llegar a la histeria del ladrillo español, no es ésta una zona que encandile por su arquitectura. Por fin llego al mar, a la ciudad de Aberystwyth, un nombre que ni me atrevo a pronunciar en inglés. A dos o tres km de la city, en un promontorio que me ofrece buena vista de la bahía de Cardigan, compruebo anonadado, que no hay playas ni acantilados. Simplemente no existen. En su lugar extensiones verdes perladas de ovejas se adentran en el agua o roquedos y areneros plagados de algas se adentran en lo verde. No hay turismo, no hay chiringuitos, solo agua salada al lado de los prados.

No puedo seguir porque mi culo lleva un rato diciéndome que me detenga cuando, de repente, una “tavern” se interpone en mi camino obligándome a gastar 2,50 pound en una Ginness bien fría. He descubierto un vicio nuevo que, unido a los que ya tengo, me va a llevar a la perdición. Seis años sin cerveza es mucho castigo y mucha cerveza para recuperar el tiempo perdido.

Una vez satisfecha la perversión cervecera continúo por la costa en dirección sur con la esperanza de encontrar un camping en la zona de Swansea, cerca del sur de Gales. Atravieso la península de Pembrokeshire y me voy internando en una zona mucho más poblada que el centro y el oeste galés y con un marcado carácter industrial. Poco tardo en darme cuenta de que aquí me va a costar tra

bajo encontrar un camping así que opto por la acampada libre, que seguramente esté prohibida en este educado país. Ya he recorrido unos 350 o 400 km por carreteras de todo tipo, sobre todo secundarias estrechas y reviradas y estoy muy cansado. Recorro los suburbios de Swansea sin encontrar más verde para poner la tienda que los jardines de las casitas del extrarradio, el resto está construido o es demasiado pendiente. Dejo atrás la ciudad y recalo, sin saber como, en un insustancial polígono industrial donde, afortunadamente, el sentido común se impone y me recomienda no acampar en esta zona. Ahora ya estoy en Port Talbot, con Swansea veinte km atrás. Aquí las chimeneas y las luces de sus fábricas me rodean por doquier. Rotondas, pasos elevados, autovías, autopistas… toda una suerte de infraestructuras varias me rodean por todos lados mientras comienza a anochecer y busco desesperadamente un mal sitio donde caerme muerto. Por fin, después de dar vueltas un rato más consigo evadirme del laberinto de hormigón y encuentro una zona agrícola. El primer prado que veo me parece idóneo; recién segado, rodeado por un muro de piedra y con algunos árboles sueltos. Por fin la suerte me sonríe, la búsqueda ha sido recompensada. Busco la entrada a la hacienda y la encuentro flanqueada por una verja, sobre la cual puede leerse, “Margam Park” y tras ella un todo terreno de los vigilantes jurados. Mi gozo en un pozo. A poco más de dos km de aquel idílico, pero vedado lugar, encuentro un camino de tierra que se adentra en un espeso bosque. Me meto hacia lo incógnito y aparezco en un prado segado y rodeado de árboles. Ahora si. De aquí no me saca ni dios! pienso mientras monto la tienda, eso sí, con un ojo pendiente del acceso para ver cuando llegaba la policía o el dueño del prado. Me imagino a mi mismo intentando explicar a cualquiera de ellos, con mi inglés macarrónico, mi presencia en aquella propiedad privada. Una vez erigido mi transitorio hogar, en la soledad de aquel lugar, intento recapacitar sobre lo que ha dado de sí el día de hoy; tarea imposible, el cansancio me lo impide y me duermo de inmediato

Chester-Port Talbot, 400 o 450 km.

Deja tu comentario